「変化には変化で対応する」が常識論で、「変化に不変で対応すると(周りが変化しているので)変化したことになってしまう」というのが、これまで安定の理論で取り上げた事例です。

でも、実際に競争戦略を練る場合、「部分的に変えて、部分的に変えない」つまり「何を変えて何を変えないか」という、中庸的な理論もあってもよいのでしょうか。

トレードオフつまり二者択一という極端な理論ではなく、複数の経営資源のうちから「変えるものと変えないものを振り分ける」というニュアンスです。

10年一昔といいますが、「今」を起点に10年前を振り返ってみると、経済情勢の変動や技術革新などにより、企業環境は随分と変化しています。

さらに、もう少し遡って30年前と「今」を比較すると、それこそ隔世の感があるに違いありません。

いくつかの新しいビジネスが生まれ、いくつかのビジネスが消えていきました。

1983年とかなり以前にかかれたものですが「会社の寿命;企業の繁栄は、たかだか30年(日経ビジネス1983年9月19日号)」という記事があります。この記事の内容は今でも通じることはもちろんのこと、将来にも通じます。

| 日本経済百年の、驚異の発展、成長を推進してきたものは企業のバイタリティー。明治以来、産業構造の激しい変化の中で、時代を代表する有力企業の顔ぶれは目まぐるしく移り変わったが、没落していく企業がある一方、それらに代わって、たくましい企業家精神を受け継いだ新興企業群が台頭した。 |

同誌は、総資産額だけで明治29年から昭和57年まで、ほぼ10年おきに10期間の上位100社の推移を調査しています。

| もし、「有力企業」の顔ぶれが、概ね固定されているものとすれば、10期間にランキングに登場した企業の合計数も、100社をそう大幅に上回ることはないはずである。ところが、実際に、この上位100社ランキングに名を連ねた企業は、合計413社にものぼった。これは一体、何を意味するだろうか。単純に計算すれば、413社の企業が平均して2.5回、100社ランキングに名を連ねたことになる。とすれば、企業が繁栄をきわめ、優良企業グループ入りできる期間は平均2.5回、つまり1期10年として30年足らず、ということだ。 |

そして、サブタイトルで・・・

| 何もしないと淘汰される |

と、警告を発しています。

世の中が変化しているのですから、いくらエクセレントカンパニーといわれる企業でも、変化に乗り遅れれば衰退し、新たなエクセレントカンパニーが出現することになります。

そこで、変化に乗り遅れないためには「相手よりも早く変化する能力を持つ」必要があるということになります・・・これが戦略の常識です。

常識があるのですから非常識もあります。

日経ビジネスで取り上げられたのは「一流の大企業」ですが、一方で、「一流の中小企業」では時世が変化するのだから「変化しないことが変化することになる」という、「全面的安定」という理論も成り立つこともあります(常に成り立つとは限りません)。

特に差別化などを行わなくても、時世が変化することにより「独自化」が達成できてしまうのです。ハーレー・ダビッドソンも「鉄の馬」であり続けていたために、独自性が達成できてしまいました。

ハーレーダビッドソンジャパン代表取締役の奥井俊史(2008年末に退任)は、自社を超一流の小企業と定義しています。

| 業界の常識や通説だけでなく、ホンダやヤマハなど、世界的なジャイアント企業に挑戦するなど考えても仕方のないこと。マーケットシェアの獲得向上を目指したこともありません。あくまで一中小企業にすぎない我々は、現実的に「小」 であることを徹底的に自覚し、そこに居直り、ないものねだりをせず、「明日は小さな超一流企業になろう」 をスローガンにしてきました。「あすなろ経営」 とも言っています。 (巨象に勝ったハーレーダビッドソン ジャパンの信念 奥井俊史著 丸善株式会社 2008年1月) |

しかし、時世は変化しています。

大勢が変化している中で「変化しない」という「全面的安定」の理論を押し通せるという「超一流の中小企業」は実際にはかなり限られています。

変化する中で「不変」であることが支持されるケースはむしろ例外に属するのです。

ここでは、変化することを前提とした「部分的安定」についてみてみることにします。

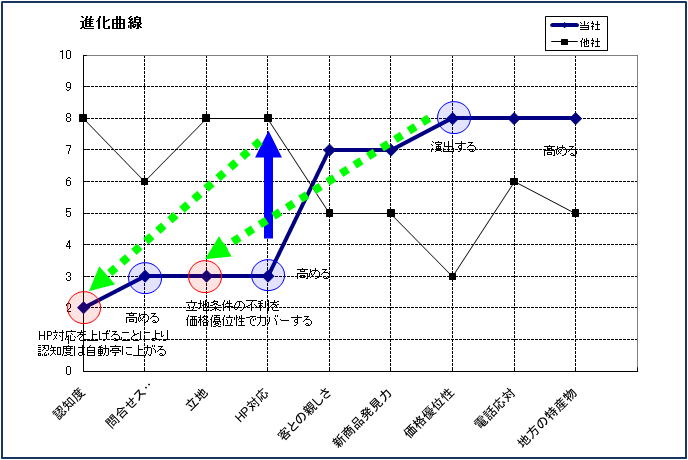

競争曲線を作成しますと、自社の強み弱みが目で見えるようになります。

見えるようになると気になるのが自社の弱みです。

実際に会社が苦しいのは弱みがあるからで、気になるのは当然でしょう。

競争曲線を作成するのを横で見ていると、経営者は、自社の強み弱みのうち、まず弱みの領域の検討から始めます。

このとき経営者は会社の弱みを全て同時に解消しようとします。

会社の弱みは「全て」改善すべきであるという固定観念があるのかもしれません。

このような固定観念は「変える」べきです。

弱みの領域を見渡して最初にすべきことは、「何を変えて何を変えないか、あるいは変えられないか」ということを見極めることです。「

変えない」ことを見極めるのも重要な意思決定であり、戦略的判断なのです。

「変えない」ところを明確にすると、何を「変える」かということが見えてきます。

積極的に改善すべきではない、あるいは改善できない弱みに囚われていますと、いつまでたっても戦略が定まりません。

①症状なので放置する

弱みの中には改善したくても「直接」改善できないものもあります。

たとえば、熱を出している人がいたとします。

熱を出すというのは原因でしょうか、症状でしょうか。あるいは、頭が重い、頭痛がする、これは原因でしょうか症状でしょうか。

これらは明らかに症状です。医者に行って発熱や頭痛の「原因」を検査してもらうべきで、原因も分からず解熱剤や頭痛薬を飲んでも病気をますます進行させてしまいます。

多くの弱みは、ほんのいくつかのコアな弱みから派生した症状です。

経営者が特に苦しむ「カネがない」というのも多くの場合症状でしょう。

病気に原因と症状があるように、企業の病状にも原因と症状があります。

症状に目を奪われ過ぎると原因を見失うことになり病状がさらに悪化しかねません。

このような場合、原因に経営努力を集中し、症状は放置します。

図で「認知度が低い」というのは症状で、HP対応やマスコミ対策で認知度を上げることを考えるべきです。

②原因であるが放置せざるを得ない

また、たとえその弱みが症状ではなく原因であったとしても、全ての弱みを解消するのが無理でしょう。

弱みを解消するのに多額のカネがかかる場合があります。たとえば、店舗や倉庫業の場合、立地条件が悪いというのは、競争上不利です。

しかし、店舗や倉庫の移転には多額のカネがかかります。移転のためのカネがなければ立地条件の悪さを解消できません。

カネがあったとしても、移設に使うコスト以上のカネが入ってこなければ移設の意味がありません。

③弱みを無効にする「仕組み」をつくる

立地条件が不利で、しかも現状では到底移転などできない場合、他の競争資源によってカバーすることを考える必要があります。

立地条件が悪いというのは、通常、地代などランニングコストも安いということで、立地条件が良い業者よりも安い価格設定が可能となります。

つまり立地条件は悪くても価格優位性は高くなる可能性があるのです。

立地条件という弱みを、価格優位性

(価格の安さ)という強みでカバーできる仕組みを作れば、あえて移転する必要もありません。

詳しくは「新兵器の開発」で説明しますが、自社の弱みを無効にする、あるいは自社の弱みを活用する仕組みを考えつきますと、売上高は倍増することがあります。

④優先順位から暫定的に放置する

また、優先順位から暫定的に放置される場合があります。

競争資源の改善にはカネがかかります。

ある競争資源が弱みであったとしても、全ての弱みを同時に改善していくというのは事実上無理です。

このような場合カネのかからない弱みの改善から着手し、カネのかかる改善はとりあえず後回しということもあります。

まとめ

何を変えて何を変えないかを考える

原因と症状を区別する

弱みを無効にする方策を考える→新兵器の開発に通じる