ここではアスクルとコクヨの競争戦略を形として示しています。

ちなみにイノベーションのジレンマの事例も全てこの形が出でており、似たような競争戦略は似たような形になるというのが分かります。

1992年文具メーカーのブラスが社内にアスクルという事業部を創設し、翌1993年からカタログ販売を始めました。

アスクルが別会社として独立したのは1997年のことです(戦略的データマイニング アスクルの事例で学ぶ 日経BP p13参照)

プラス(アスクル)がカタログ販売を始めた頃、コクヨに比べてプラスには、ほとんど強みはありませんでした。

取扱代理店(問屋、文具店)、信頼性、認知度、ブランドイメージのどの点をとってみても、業界のリーダーであるコクヨの方が圧倒的に優勢で、あえて、プラスの優れていたところを挙げるとしたら、デザインくらいです(文具店の経営者にもお聞きしたところ、グッドデザイン賞を獲得している(未確認)プラスの方がデザインは良いと言っていました)。

コクヨの製品を置いていななければ文具店としての存立は難しいのですが、プラスの製品など置かなくても文具店は存立可能でした。

つまり、コクヨは文具店にとって、なくてはならないブランドということです。

コクヨは文具店に支持されていました。文具店に支持されれば、当然、問屋にも支持されることになります。

品質ですが、コクヨのノートブックとプラスのノートブックではどちらの品質がよいでしょうか。

ノートブックでコクヨとプラスを比較しても大して差は感じられません。

では、文具店はどちらを勧めるかというと。

コクヨです。なぜならコクヨは業界のリーダーであり、販売実績があります。

従って、コクヨの方がプラスより文具店の棚の多くを占有していました。

コクヨが成功したのは、その、ビジネスモデルにあります。

コクヨの流通経路は・・・・

メーカー → 問屋 → 文具店 → 消費者

で、コクヨの系列にある問屋や文具店の数はプラスの3倍と、コクヨは強力に流通経路を支配していました(ビジネスケースブックNo.2 「一橋ビジネスレビュー」編集部編 東洋経済新報社 p104参照)

そこで、プラスはカタログ販売を考えました。

カタログ販売そのものは、革新的ではありません。

明治34年(1901年)には「二十世紀」というカタログ雑誌が創刊されていますし、日本の通販のルーツを探ると、明治9年(1876年)(「農業雑誌」の第8号)まで遡れます(なぜ通販で買うのですか 斎藤駿 集英社新書 p12-24参照)

カタログ販売は化粧品や家電製品などでは既によく知られた販売手法で、カタログ販売自体には革新性はないのです。

他の業界ではごく一般的な手法を自社に取り入れて成功したケースはかなり多いのではないでしょうか。

デルは電話によってパソコンを販売しましたが、電話販売そのものには革新性はありません。

不動産販売や、証券業者では、電話販売はごく当たり前の手法でした。

駅に行けば、券売機が置いてあります。鉄道業にとって券売機は常識で、革新的ではありません。

ところが、QBハウス(10分間の散髪屋)には、散髪屋では場違いの券売機が置いてあります。

同様に、20世紀初頭にフォードは動く生産システムを考えましたが、当時の食肉の解体工場では動く生産システムはごく普通のシステムだったのです。

しかしながら、文具メーカーがカタログ販売を始めると革新的です。

パソコン業者が電話販売を始めると革新的です。

散髪屋に券売機を置くと新しいビジネスモデルになります。

フォードの大量生産システムは世界の産業構造そのものを変えてしまうほど超革新的でした。

(私は今、名著「ブルー・オーシャン戦略」(及び「日本のブルー・オーシャン戦略」)で取り上げられ、その著者W・チャン・キムらが「従来とは異なる戦略ロジック」としているケースを、従来の戦略ロジックである「ベンチマーク」で説明しています。ちなみに、シルク・ド・ソレイユはオリンピックの「ベンチマーク」です)

さて、アスクルはカタログ販売を始めました。

「収益性が高い」のと、「収益性が低い」のとではどちらが有利でしょうか。「収益性が高い方が有利である」というのが優秀なマネージャーの答えです。

ところが、カタログ販売の方が、代理店方式より、「収益性が低い」方がアスクルにとって有利なのです。

ちょっと意外に思われるかもしれません。

アスクルがターゲットとしたのは30人以下の中小規模の事業所です。

数では630万事業所、金額では約1兆円に達するのですが、数も膨大で地理的にも点在していますので、営業効率が悪かったのです。

「収益性が高いか低いか」というのは結果的な収益性ではなく、その事業を始める前の「心理的な収益性」です。

営業効率が悪い顧客相手に本当に儲かるの?・・・コクヨにとって全く魅力的とは映らなかったとしても何ら不思議ではありません。

アスクルが狙ったのはまさにこの真空地帯でした。(ビジネスケースブックNo.2 「一橋ビジネスレビュー」編集部編 東洋経済新報社 p105参照)

文具の通販の予想市場規模は?「それは大きい方が有利に決まっている」と優秀なマネージャーは答えるでしょう。

ところが、予想市場規模は「小さい」方がアスクルにとって有利なのです。

細々と新事業を開始したアスクルの初年(1994年)の売上は2億円、翌95年には6億円、96年には19億円と急成長していくのですが(ビジネスケースブックNo.2 「一橋ビジネスレビュー」編集部編 東洋経済新報社 p104参照)(顧客とともに進化する企業アスクル 井関利明・緒方知行 PHP出版 p12)、一方コクヨのHPでは「コクヨは1988年に売上高2000億円を、そしてそのわずか3年後には、念願の3000億円を達成したのでした」とあり、この頃のコクヨが戦勝ムードに包まれていたことがうかがい知れます (http://www.kokuyo.co.jp/yokoku/100/history/10.html)。

既存の流通経路で波に乗っているコクヨが、予想市場規模が未知数の通販事業を過小評価するという心理が働くのも当然のことです。

コクヨでの社内の上司と部下との会話を想定してみました。

通常はアスクルなど黙殺するのですが、かなり慎重で心配症の上司と部下の会話です。

上司・最近カタログ販売を始めた会社があるが、どうだろう?儲かるのか?

部下・いえ。大して儲かっていないようです。

上司・そうか。ま、でも一応お客さんの意見は聞いておいた方がいいな。一応、聞いてみてくれ。

部下は、問屋や文具店を回って、カタログ販売に関する意見を聞いた。

部下・やはり、大反対でした。

上司・やはりな。それで、反対を押し切って、カタログ販売を始めたらどうなる?

部下・売上は「確実」に下がると思います。

上司・そうか。じゃ、お客さんの意見を聞くとするか・・・社長には報告しなくてよさそうだな。

コンピュータのデルとアスクルは、流通経路の短縮という点で、ビジネスモデルが似ています。

コンパック・コンピュータは、1999年に、デルに対抗するために、ネット販売を開始しました。

しかし数週間もたたないうちに小売業者の大反対にあって、ネット販売をやめています。

「イノベーションのジレンマ クレイトン・クリステンセン 玉田俊平太監修 伊豆原弓訳 翔泳社 2001年7月 p296~297」

コクヨの対応は、当然のことながら遅れることになります。

なぜならば文具での通信販売の有効性はアスクルの成功によって証明されるからです。

問屋、文具店といった流通経路はコクヨのビジネスモデルのコアであり、最大の利益の源泉です。

問屋、文具店はコクヨの牙城であり、そして、それはカタログ販売とは真っ向から対立するものなのです。

コアを否定して、カタログ販売を始めるには、「強力な実証例」が必要だったのでした。「強力な実証例」とはアスクルの成功を意味します。

でも、存在しない市場や業態は事前の分析ができないのです。

ネット書籍販売で有名なあのアマゾン(amazon.com)にしても1995年の創業以来大きな赤字を垂れ流し、「いままのままでいけば、1年以内に資金を使い果たす」ですとか「実世界でいえば、3流の小売り企業の経営状況よりももっと悪い」とこき下ろされています(nikkei BPnet 株価急落! 正念場迎えるAmazon.com 2000年6月26日(http://www.nikkeibp.co.jp/archives/105/105867.html)。

(2000年3月20日の金融雑誌『バロンズ』には、現状が続けば、今後12か月で手持ちの現金が底をつくインターネット関連企業51社のアナリストが掲載されその中にアマゾンが入っていました(合理的市場という神話 ジャスティン・フォックス著 遠藤真美訳 東洋経済社 2010年10月 p341-342))

CEOのジェフ・ベゾスも「いつ黒字に転換するかわからない」と発言するほどたったのです(アホでマヌケな米国ハイテク企業 メリル・R・チャップマン著 インプレス2004年5月 p315)。

黒字になったのは営業損益で2002年、純損益は翌2003年です。

今となっては信じられないのですがアマゾンは成功するまでは失敗事例でした。

しかし、この赤字が後のアマゾンの事業展開に有利に働いたとも見ることができます。

一体誰が大赤字の事業形態に手を出すでしょうか。

はからずもこの赤字はネットバブル時に一時113ドル(1999年12月)の高値を付けた株価が2年後には6ドルを切るまでに急落したことにより「演出」されています。

赤字も結果的には心理的参入障壁となり得るようです。ちなみに2001年の9月に6ドル程度で買っておけば、2010年の9月1日には153ドル(高値)となっていました(株価はロイターで調査http://jp.reuters.com/investing/quotes/chart?ymbol=AMZN.O)

コクヨは無能であるがゆえに対応が遅れたのでは決してありません(と思います)。

コクヨのビジネスモデルが優れていたのです。

コクヨは問屋、文具店を制覇することによって、業界のリーダーになりました。

アスクルがカタログ販売を始めた当初、コクヨは依然としてリーダーでした。

カタログ販売が始まった頃、カタログ販売の市場規模は予測不能でした。そして、収益性も悪かったのです(但し、実際の市場規模や収益性ではなく、心理的な市場規模や収益性です)。

コクヨにとってはカタログ販売よりも従来のモデルの方が利益をもたらすのです。

市場規模が小さく、市場の成長性も不確実なカタログ販売に、利益の源泉をかなぐり捨てて、おいそれと出て行くわけにはいかなかったのです。

「プラスさんがカタログ販売を始めました。市場規模は小さく、収益性もイマイチのようですが、コクヨさんもカタログ販売を始めましょう。問屋や文具店の声は無視しなさい!問屋や文具店はコクヨの利益の源泉であり、貴重な資源ですが、そんなものゴミ箱に捨ててしまいましょう!!」と、誰が言えるでしょうか?

せいぜい言えるとしたら「アスクルが成功しましたので(完了形)、コクヨさんも、そろそろ通販に進出したらどうでしょう?」くらいです。

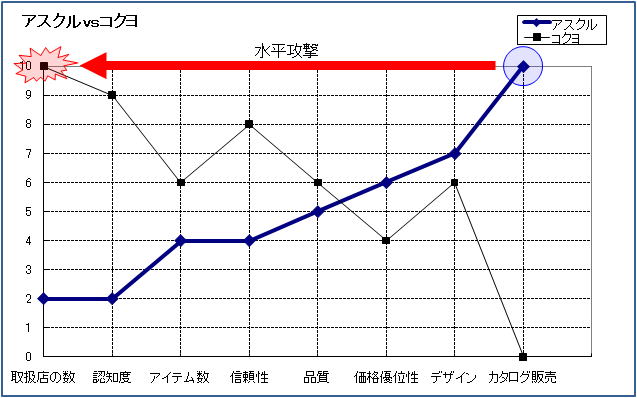

競争曲線

アスクルとコクヨと競争を競争曲線でビジュアル化すると次のようになります。

このグラフがクリステンセンの「イノベーションのジレンマ」に共通して現れるグラフです。

グラフの水平攻撃をクリステンセンは破壊的イノベーションと表現していますが、どのような力学で破壊的なのかを一枚のグラフで説明できます。

なお、安定や模倣のケースも競争曲線によりグラフ化していますが、イノベーションのジレンマのケースをこれらと同じグラフで視覚化しますと、安定や模倣のケースと「どのように違うのか」というイノベーションのジレンマの特殊性が見えてきます。

それぞれのケースの特殊性を見るためには、それぞれのケースを同じ仕組みで表現できるツールが必要だったのです。

クリステンセンもグラフを描いているのですがイノベーションのジレンマを説明するためのグラフであり、他のケースとの違いが分かりませんので、理論の特殊性が他との比較で見えてこないのです。

アスクルが攻撃しているのは、コクヨの「取扱店の数」です。

「カタログ販売」から「取扱店の数」に、強力な水平攻撃がかかっているのがわかります。

この「取扱店の数」はコクヨが創業以来、営々と築いてきた利益の源泉であ、おいそれと下げる訳にはいきません。

この水平攻撃は、リーダーとチャレンジャーが交代する時に、しばしばみられるパターンです。

競争曲線にはSWOT分析の要素も入っており、グラフの左が自社の弱みで、右が自社の強みとなっています。

水平攻撃の距離が長ければ長いほど攻撃は有効になるのです。

「取扱店の数」において、コクヨとアスクルの差は歴然としています。

コクヨはアスクルの程度まで下げらることができないのです。

SWOT分析では、自社の弱みは解消するものとされているのですが、このパターンでは自社の弱みは利用するというものです。

ちなみに、デル、アマゾン、フォードを攻撃した時のGM、(そして、競争曲線を学んだ方々)などの競争をグラフ化すると、ほぼ同じようなグラフが描かれます。

業界や時代を越えて競争のパターンが形として見えてくるのです。

ハーバード・ビジネス・スクール教授のクレイトン・M・クリステンセン氏は「イノベーションのジレンマ」で次のように述べています。

| 存在しない市場は細分化や分析ができない。新規参入や市場の移動に対しては、経済学者が定義し重視してきたような障壁とは全く別の、強力な障壁がある。経済学者は、新規参入や市場の移動に対する障壁と、それがどのように作用するかについて、さまざまな意見を述べてきた。しかし、それらの中でも典型的なのは、入手や複製の難しい資産や資源といった「物」を重視する見解である。新規参入企業が破壊的技術の新しい市場を開拓するときに利用できるのは、実績ある大手企業にとってそれが意味のない活動だという事実だろう。優秀なマネージャーの多い成功している企業は、技術、ブランド名、生産能力、マネジメント経験、販売戦力、資金などに恵まれていながら、自社の収益獲得モデルに適合しないことに時間をかけるのは非常に難しい。破壊的技術は、投資することが最も重要な時期にはほとんど意味を持たないため、実績ある企業の慣習的な経営知識が参入や市場移動の障壁になるのは間違えないと思ってよい。この障壁はそれほど強力に浸透している。 (「物」とは、固有技術、効率生産のための最低規模が大きい巨額の製造プラントの所有権、主要都市における強力な流通網の先取権、重要な原材料やユニークな人材の支配権、強力なブランド名から得られる信用と評判、生産経験の蓄積や巨大なスケール・メリットの存在といった障壁を意味する。) 「イノベーションのジレンマ クレイトン・クリステンセン 玉田俊平太監修 伊豆原弓訳 翔泳社 2001年7月 p296~297」 |

ちなみに、「イノベーションのジレンマ」の巻末に・・・・

| 本書では、ディスク・ドライブ、掘削機、鉄鋼、自動車の各業界における破壊的イノベーションについて述べている。歴史をふりかえって、ほかに破壊的技術が以前の製品や業界を覆した例はあるだろうか。 「イノベーションのジレンマ クレイトン・クリステンセン 玉田俊平太監修 伊豆原弓訳 翔泳社 2001年7月 p304」 |

との宿題がありますが、これに答えるのは比較的容易です。もうお分かりかと思いますが、水平攻撃の出ている事例を探せばよいのです。

さらに、中小企業では「破壊的技術」ではなく、「ちょっとしたアイデア」でも水平攻撃が出ることがあります。まずは、自社の弱みに意識を集中すべきです。

先ほどの話の続きですが、これが、大塚商会ですと事情が異なってきます。

大塚商会の社内の会話を想定してみます。

部下・最近アスクルがカタログ販売を始めたそうですが。

上司・そうか、儲かりそうなのか?

部下・そこそこ売っているようです。

上司・じゃ、うちもやってみるか。

大塚商会は問屋や文具店の意見を聞きませんでした。1995年に「たのめーる」を開始しています(大塚商会HP)

一方、コクヨが重い腰を上げて「カウネット」という通販事業を開始したのは2001年1月からです。

プラスは通販というカテゴリーで、先行者利益を享受しました。

そして、通販部門には「プラス通販」とは名づけずに、「アスクル」という名前を付けたのです。

「アスクル」には「明日来る」という意味があります。ブランド名に、明日配達されるという配達の迅速性をそれとなく冠してしまいました。

ブランドがあるカテゴリーを支配すると、ブランド名がそのカテゴリーの総称となる場合があります。

「この荷物、宅急便で送っておいて」といいながら、佐川急便やペリカン便を使ったりします。

「サランラップしておくね」といいながら、「クレラップ」でラッピングします。

「アスクルで頼もう」といいながら、「カウネット」や「たのめーる」で頼んだりします。

プラスは「カテゴリー」を制覇したようです。

コクヨの参入によってオフィス用品の通販事業は競争が激化します。

これがアスクルにとって有利に働くか、不利に働くか分かりません。

オフィス用品の通販業界のパイは、コクヨの参入によって拡大する可能性があります。

アスクルにとってコクヨは敵ではなく、味方かも知れません。

最後に注意

この「ケース」の束は、多様な企業間競争の全てではないということを肝に銘じておく必要があります。

自社でイノベーションのジレンマに見られるような水平攻撃が出るような戦略が見つからなくてもガッカリしないことです。

はるか昔の歌謡曲ではないが、東京でダメなら大阪もあるのですから。