1959年当時、イギリスはアメリカのオートバイ輸入市場で49%のシェアを持っていました。ところが、わずか7年後1966年にはホンダだけでも市場全体の63%のシェアを獲得することになります。イギリス政府はボストン・コンサルティング・グループ(BCG)に、なぜホンダがオートバイでアメリカ市場を凌駕したかについて調査を依頼することになりました。

BCGの調査結果は、ホンダは国内生産における規模の利益により低コストにつとめ、まず小型バイクという斬新なポジショニングでアメリカ市場に参入し、ついで大型バイクに参入するという明確な戦略を持っていたというものでした。この報告書はポジショニングの模範とされ、MBAの教科書にもなったといいます。

アンソニー・エイソスとともに『ジャパニーズ・マネジメント-日本的経営に学ぶ』を著わしたリチャード・パスカルは、この説のすべてに疑問を抱き、日本へ飛んで、アメリカ市場への参入を実行したマネジャーたちを取材しました。

「実は、アメリカで売れるかどうかやってみよう、という考え以外に特に戦略があったわけではないのです」・・・当時アメリカ市場への参入を担当したマネジャーはこのように答えたといいます。

ホンダは当初、大型バイクでアメリカ上陸を果たそうとしました。大型バイクは月間8台程度は売れたようです(ホンダ式 中部博著 東洋経済新報社 2002年10月 p180)。

しかし、悲劇は大型バイクが販売されてから始まりました。実は、アメリカ人は高速で長距離を乗り回すため、ホンダの大型バイクが壊れ始めてしまったのです。

ロサンゼルスで用を足すために日本人スタッフは50ccのスーパー・カブを使用していました。気晴らしに郊外を乗り回したともいっています。これがかなり注目を集めたのですが、当初、ホンダは大型バイクのイメージを損ねるとしてスーパー・カブの販売には全く乗る気はありませんでした。しかし、大型バイクが壊れ始めたのでは仕方ありません。ホンダはスーパー・カブの販売に着手しました。(戦略サファリ ヘンリー・ミンツバーグ ブルース・アルスとランド ジョセフ・ランベル著 齋藤嘉監訳1999年10月210~213参照)

このホンダの戦略は、「結果的には」実にみごとなもので、MBAの教科書になるのも無理はありません(実は大型バイクの販売には失敗しているのですが・・・)。ホンダも大型バイクのイメージを損ねるといっていますように、アメリカのメーカーも同様の考えでした。イメージを損ねる・・・・実は、スピード、走行性などの機能を「下げる」ことは企業にとってとても難しいことなのです。しかも、小型オートバイの方が利益率が薄いのですから他のメーカーは無視してかかります。

このスーパー・カブで橋頭堡を築いたホンダは、後にアメリカのバイク産業だけでなく世界のバイク産業を震撼させることになります。名門ハーレー・ダビッドソンを一時産寸前まで追い込みアメリカだけではなく世界を席巻しました。

米国政府の保護を申請し、倒産を免れたハーレー・ダビッドソンは現在では「勝つために、挑まない、挑戦しない」(巨像に勝ったハーレーダビッドソンジャパンの信念 奥井俊史著 丸善2008年1月)というユニークな戦略をとっています。ハーレーダビッドソンジャパンの奥井社長が言うように、確かに、ハーレーで出前する蕎麦屋はいません。実は、このハーレーの徹底的に変えないという戦略もある場面では非常に有効です。

ところで、日本でスーパー・カブというと、どのようなイメージを持つでしょうか?そば屋、新聞配達・・・・と作業用のバイクをイメージされることと思います。スーパー・カブの開発にあたり、そば屋が出前に使えるように片手で運転できるように設計されているのですから当然のことです。

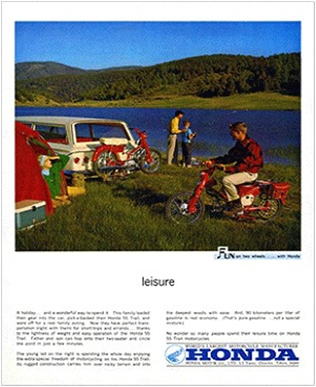

アメリカでスーパー・カブを販売するに当たってのホンダのポジショニングは見事です。色は真赤。

(コトラーのマーケティング入門 フィリップ・コトラー他 恩藏直人監訳 ピアソン・エデュケーション 1999年11月 口絵5-4)

(コトラーのマーケティング入門 フィリップ・コトラー他 恩藏直人監訳 ピアソン・エデュケーション 1999年11月 口絵5-4)

ポスターを見ても日本のスーパー・カブからは程遠いイメージです。イメージを「お洒落なバイク」に一新させています。

次の写真は同じ赤でも日本人の想定するスーパー・カブです。かなりイメージが異なります。

ちなみに、狩猟ではターゲットを撃ちやすいようにポジションをとるのですが、ビジネスではターゲットから「撃たれやすい」ようにポジションをとるのです。

ホンダはバイクでアメリカ市場を席巻しましたが明確な戦略はありませんでした。戦略がないどころか大型バイクでの先進国アメリカ市場進出という当初の発想は戦略的には明らかなミステイクです。ホンダは東京ですべてを解決できるとは考えず、現場の声に従って柔軟に対応したのでした。

そして、ホンダは自動車産業に無謀にも参入しています。私は「無謀にも」と控えめにいいましたが、経営戦略論的には明らかな「ミステイク」です。これは、ホンダの自動車産業参入に対する経営学者、コンサルティング会社の見解をみますと明らかです。

メルト教授の見解

ヘンリー・ミンツバーグが「戦略サファリ」でリチャード・ルメルトのスライドを引用しています。

1977年ルメルトはMBA最後の試験でホンダに関するケースを出題しました。

「ホンダは世界の自動車産業に参入すべきか」これは、サービス問題で「イエス」と解答した者は落第点をつけられたといいます。

なぜならば。

| ・既に市場は飽和状態であった。 ・優れた競争相手が、すでに日本、米国、そして欧州にいた。 ・ホンダは、自動車に関する経験が皆無に等しかった。 ・ホンダは、自動車の流通チャネルを持っていなかった。 |

しかし、1985年ルメルト教授の奥さんはホンダ車を乗り回していたそうです。

(戦略サファリ ヘンリー・ミンツバーグ ブルース・アルスとランド ジョセフ・ランベル著 齋藤嘉監訳1999年10月p122 参照)

サービス問題ですので、この試験で落第したMBAの学生はいないかと思います。つまり、MBAの学生もホンダは自動車産業に参入すべきでないと答えたに違いありません。

ルメルト教授もホンダの自動車産業への参入は失敗(結果的には成功)であったと捉えています。

BCGの見解

ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)は1963年に設立された、コンサルティング会社の大手です。BCGは製品・事業の戦略的管理の手法としてPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)を開発しました。

PPMというのは製品あるいは事業を市場成長率と相対的マーケットシェアによって「花形」「金のなる木」「問題児」「負け犬」のグループに分類するものです。

「花形」

シェアが高いので利益はプラスだが、成長率が高いので多額の投資が必要。カネの出入りはトータルで均衡。

高いシェアを維持したまま成熟期に入れば「金のなる木」になるが、シェアを失えば「問題児」、シェアを失ったまま成熟期に入ると「負け犬」に転落する。

「金のなる木」

シェアが高いので利益はプラス。また成長率が低いのでそれほど投資も必要でない。カネの出入りはトータルでプラス。

シェアを失うと「負け犬」に転落する。

「問題児」

シェアが低いので利益はさほど多くない(マイナスの場合もある)。しかも成長率が高いので多額の投資が必要。トータルでカネの出入りはマイナス。

シェアを拡大できれば花形、シェアが小さいまま成熟期を迎えると「負け犬」に転落する

「負け犬」

シェアが低いので利益はさほど多くない(マイナスの場合もある)。成長率が低いのでそれほど投資は必要ない。成長の見込みがほとんどないので、赤字が続くようであれば撤退も考慮に入れる。

過去に2500社の自動車メーカーが誕生したといわれていますが、2000年現在で自社設計の車を生産しているメーカーは100社未満。国際的競争力のあるメーカーは16社しかありません。(自動車産業の興亡 牧野克彦著 日刊自動車新聞社 2003年10月 p68)

自動車産業は倒産と統合の歴史でした。先ほどルメルト教授も、自動車産業はすでに飽和状態にあったといっています。従って、当時の認識としては成長率はほとんどゼロということになります。

また、ホンダは自動車の売上がゼロですので、市場シェアもゼロです。

PPMでホンダの自動車を分析しますと、負け犬からの出発、「いきなり撤退」という分析結果となってしまうのです。そしてこの見解は、後で述べますように、かつての「自動車産業なんていらない(日銀総裁)」「自動車産業の新規参入を実質上禁止する(通産省)」の見解と一致しているのです。

ポーター教授の見解

ポーターの3つの基本戦略

M.E.ポーターは、企業が5つの競争要因に上手に対処し、業界内で防衛可能な地位を築きながら長期的に競争優位(competitive advantage)を構築するための競争戦略として「差別化戦略」「コスト・リーダーシップ戦略」「集中戦略」の3つのアプローチを提示しています。

①コスト・リーダーシップ戦略

業界全体を対象に、規模の利益、経験曲線によって他社が追随できないような低コスト=低価格を達成し、競争優位を築こうとするものです。

コストを下げて競合他社よりも安価で販売することにより、シェアを拡大することができます。シェアが大きくなると原材料などのコストが下がるので利益が蓄積され、その利益を再投資にまわせます。また高性能の機械を使うことによりコストが下がることがあります。

②差別化戦略

自社製品の独自性を強調することによって顧客を惹きつけ競争優位を構築しようとするものです。つまり、価格は同じでも品質、機能、デザインなどで、競合他社よりも価格以上の価値を提供する戦略です。

ただし、競争相手の製品を買ってきて、分解し、その技術を研究することをリバース・エンジニアリングといいますが、競争相手のこの能力が高いとすぐに模倣されてしまいます。

③集中戦略

マーケットをセグメント(地域、年齢、性別、所得水準、生活習慣の特性など)に細分化し、ある特定のセグメントに経営資源を集中させることで、そのターゲット層から圧倒的な支持を得ることにより競争優位構築しようとするものです。

特定分野で技術・ノウハウを蓄積することにより、効率的な業務=コストダウンと他にない技術=差別化を達成できるとします。

ポーターは集中戦略を重視しているのですが、ホンダはこれを一蹴しています。また、ファイブ・フォースの観点からも、競争の激しい業界への参入は自殺行為なのですが、競争の非常に激しい自動車産業へ参入していきます。ここでも、ホンダは戦略論の王道を無視したのでした。

ちなみに、日本では「ホンダ」といえばバイクですが、アメリカやカナダではホンダといえば「バイク」というよりむしろ「クルマ」なのです。

フィリップ・コトラーの見解

さて、次はマーケティングの神様、コトラーの見解です。コトラーはホンダの自動車産業への参入に関して、特に意見を述べてはません。しかし、ジレットとブラジルで2位のカミソリ・メーカーについて記述しています。

フィリップ・コトラーは攻撃対象と目的が明らかにされたら、正面攻撃、側面攻撃、迂回攻撃、ゲリラ攻撃の5つの攻撃戦略があるとしています。

| 純粋な正面攻撃では、攻撃企業が相手の製品、広告、価格、流通と張り合う。『孫子の兵法』によれば、より大きな兵力(資源)を有する側が勝つ。この法則は、守る側が地の利(山頂を制しているなど)を得ていると、少し変わってくる。軍事の定説では、塑壕でうまく防備した敵や高所を制している敵に対し、正面攻撃を成功させるには、少なくとも3倍の兵力を有していなければならない。ブラジルにおいて第2位のカミソリ・メーカーが、マーケット・リーダーのジレットを攻撃した。この攻撃企業は、消費者へジレットより優れたカミソリの刃を売るのかと問われた。答えは「ノー」だった。「ジレットより安いのか」「ノー」。「パッケージがジレットより良いのか」「ノー」。「ジレットより気の利いた広告キャンペーンをするのか」「ノー」。「流通業者に有利な取引条件を出すのか」「ノー」。「では、どうやってジレットからシェアを奪おうと思っているのか」「断固たる信念で」というのが答えだった。言うまでもなく、この攻撃は失敗した (コトラーのマーケティング・マネジメント ミレニアム版 フィリップ・コトラー 恩藏直人監修 月谷真紀訳 株式会社ピアソン・エデュケーション 2001年11月 P298) |

孫子の兵法ではより大きな兵力を有する側が勝つことになっていますので、ホンダとアメリカのビッグ3との兵力を比較してみることにしました。

1961年のビッグ3の売上はGM113億ドル(4兆1025億円)、フォード67億ドル(2兆4152億円)、クライスラー21億ドル(7657億円)、1980年代に経営悪化によりクライスラー吸収されたにアメリカン・モーターズ(AMC)でさえ8億ドル(3153億円)もあります。(「競争の戦略」

チャンドラー)

これに対しホンダの売上は604億円(1961年9月1日~1962年8月31日 連結ベース)で、これはGMの売上の1.47%にすぎません。しかも自動車の売上は0(ゼロ)です。第27期(この時期は6ヶ月決算なので会計期間は1963年3月1日~1963年8月31日)に、はじめて自動車の売上8千万円を計上しています。(ホンダHP)

グラフを見ると兵力の差は一目瞭然、ホンダに勝つ見込みなどありません。しかも相手は流通経路を支配し、塹壕で防御しています。アメリカは生まれついてのリーダーでした。

| 遠く1906年フランスがその優位から転落して以来、アメリカは他のどの国にも増して多くの車を作ってきた。1970年にあってさえ、この優位に変化があるだろうと考える理由などどこにもなかった。アメリカは生まれついてのリーダーであった。輸出こそ1920年代や1930年代ほどには多くなかったが、アメリカの自動車メーカーは全ヨーロッパ、ラテンアメリカ、オーストラリアにおいて自動車を生産したのに対し、アメリカの地にあって車を作る海外メーカーなど1社もなかったのである (アメリカ車の100年1893-1993 ニック・ジョルガノ著 ニッキー・ライト写真 二玄社1996年9月p227) |

兵力の差が歴然としていますので、品質については言及する必要もないと思うのですが、品質についても残念ながら、アメリカの方がはるかに上です。トヨタでさえ「ビール缶でできているのか?」と聞かれるほどお粗末で、「ひとたび路上に出れば55マイル(89km)から60マイル(97km)でバルブが壊れ、300マイル(483k)も走ればオーバードライブが噛み込んでしまう始末だった」ようです。(アメリカ車の100年1893-1993 ニック・ジョルガノ著 ニッキー・ライト写真 原伸介訳)

昭和34年5月発行の「自動車物語」(メリル・デニソン著 時事通信社)の訳者井戸剛氏が追補『アメリカ旅行の印象』で、「ロサンゼルスでは、全体からみると数はごく少ないが、トヨペット・クラウン・デラックスおよびダットサンの両日本車が、ときおり見受けられる。近い将来これらの日本車が「物好き」の域からから脱するようには思われないが・・・」と述べています。昭和30年代にアメリカで日本車を乗っていたら明らかに物好きか変人だったのです。

マーケティングの神様も、「ホンダに出る幕などない」といっているようです。

ランチェスター戦略の見解

昭和35年に発刊された「企業間競争と技術」という本でランチェスターの法則が紹介されています。著者は「企業競争におけるランチェスターの法則」として次のように述べています。

| 企業競争におけるランチェスターの法則・・・ 競争はその発展段階に応じて各種の類型を示すが、いかなる段階、いかなる類型においても、本質的に動かすことのできない1つの法則に支配されている。 同一の武器、同一の手法をもって争うなら、最初ちょっとでも強いほうが必ず相手を倒すことができることである。強者と弱者がその力の比率関係を保ちながらともに成長発展を続けるということにならないのが普通である。このことについて、軍学的にはランチェスターの法則と呼ばれるものがあるが、めんどうな理論を展開するまでもない。強者は、必要とあらば弱者が倒れるまで力を加えていくことができるということで明らかである。 このことは大企業と中小企業との関係についてのみならず、大企業と大企業の関係にもあてはまる。新産業の創生期においては、大企業と中小企業とくつわを並べて戦列に参加することはしばしば見られることである。もし、両者が同一技術をもって正面から争うのであれば、時間の経過とともに、中小企業は必ず敗退を余儀なくされる。 この場合中小企業がいきのびていくためには、大企業の系列下にはいって新たに分業関係を形成するか、あるいは競合関係を解消もしくは緩和する他の方法を見出さねばならない。具体的には大企業の手がけていない商品へ転進するか、あるいは同一商品を扱うにしても大企業ではなしえないスペシャリティを持たせ、実質的には同一商品を異種のものへと分化させるのである。かくして企業競争の本筋は、大企業対大企業の競争に転化してゆく。この競争においてもやはり、最初ちょっとでも戦力の大きかったほうが、平均しては勝ち残るという原則が貫徹される。 (企業間競争と技術 昭和同人会編著 東洋経済新報社 1960年(昭和35年)12月 p4) |

自動車産業は、アドバンテージ・マトリクスでみたように規模の経済が強く働く産業です。大企業vs大企業の競争になります。ランチェスターの第2法則で、GMとホンダの戦力を比較してみますと(1002÷1.42=)5102倍の戦略差でGMが圧勝することになります。

通産省の見解

今では考えられないのですが、戦後まもなくは日銀総裁から日本の乗用車工業不用論まで出ていたのです(自動車産業の興亡 牧野克彦著 日刊自動車新聞社 2003年10月

p89)。日本は乗用車など作らなくてよいというのですから本当に驚きです。

昭和36年に自動車産業への新規参入が制限されたとしても不思議ではありません。

昭和36年(1961年)5月、自動車行政の基本方針(後の特定産業振興臨時措置法案、通称・特振法案)が、通産省から示されました。これは貿易の自由化に備えた産業構造再構築のための政策で、国際競争力の弱い産業の中から、特に乗用車・特殊鋼・石油化学の三業種を特定産業として指定したのです。そして、乗用車に関しては、輸入自由化を、1963年春をめどとし、国際競争力強化のために自動車会社を・・・・

| 量産車グループ | トヨタ、日産、東洋工業(現マツダ) |

| 特殊車両(高級車・スポーツカーなど)グループ | プリンス、いすゞ、日野 |

| ミニカー(軽自動車)生産グループ | 三菱、富士重工、東洋工業、ダイハツ |

の3グループに分け、各グループの特色を生かして指導しようとするもので、自動車会社の統廃合や新規参入の制限を前提としていました。(ホンダHPより加筆)

つまり、四輪車を生産していないホンダは自動車業界に参入できないということになってしまいます。しかし、これは当時の状況を考えると、ごく自然とも考えられるのです。国際競争力をもたせるためには適正な規模が必要です。日本車が競争するのは、全盛期の、文字通りのビッグ3なのですから。規模が違いすぎるのです。

アメリカでも多くの自動車メーカーが淘汰され、ほぼ3つに集約されました。日本では自動車メーカーの数が多すぎます。通産省の事務次官、佐橋滋氏は本田宗一郎との会合で「ビッグ3に対抗するには、自動車メーカーなど2、3社でいい。新規参入などとんでもない」と言ったといいます。(昭和の天才独創家/本田宗一郎 本田精神継承研究会編 土屋伸郎 1995年9月)

現在、いわゆる民族系として残っているのが、トヨタとホンダのみですので、通産省の先見の明は高かったというしかありません。

しかし、本田宗一郎は通産省に噛み付きました。

本田氏は1983年のテレビインタビューで、当時、通産省事務次官であった佐橋滋氏と会った時を振り返り、次のように語っています。

どうにも納得できないということで、僕は暴れたわけで。特振法とは何事だ。おれにはやる(自動車をつくる)権利がある。既存のメーカーだけが自動車をつくって、われわれがやってはいけないという法律をつくるとは何事だ。自由である。大きな物を、永久に大きいとだれが断言できる。歴史を見なさい。新興勢力が伸びるに決まっている。そんなに合同(合併)させたかったら、通産省が株主になって、株主総会でものを言え!、と怒ったのです。うちは株式会社であり、政府の命令で、おれは動かない。(ホンダHPより)

バーニーの見解

リソース・ベースド・ビューの旗手であるジェイ.B.バーニーは「企業戦略論」で、従来、大きな戦略的意志決定を最重要視する傾向があったが、無数の小さな意志決定でも全体として競争優位を確立できることを主張しています。

バーニーはある自動車工場で次のような問いかけをしたといいます。

| 単純な事例をここで考えてみよう。非常に成功しているある自動車工場への最近の取材のなかで、工場長はその職務上の責任を聞かれ、こう返答した。「私の仕事は、この企業が世界最高の車を製造・販売するのを支えるために、この工場を経営することです」。同じような質問に対して、傍らにいた製造ラインの責任者もこう答えた。「私の仕事は、この企業が世界最高の車を製造・販売するのを支えるために、この製造ラインを操業・管理することです」。次に、その工場の清掃員に自分の仕事上の責務をたずねた。彼は、先のマネジャーに対する2件のインタビューの現場にいたわけではなかったが、こう答えた。「僕の仕事は、この会社が世界最高の車を製造・販売するのを支えるために、この工場をいつもぴかぴかにすることです」 (企業戦略論 ジェイ・B・バーニー著 岡田正大訳 ダイヤモンド社 2003年12月p281) |

工場長や製造ラインの管理者が「世界最高の・・・」というのならわかりますが、工場の清掃員まで(つまり社内の人間全てが)

「世界最高の・・・」と、自分の仕事に誇りをもっているのですから、このような会社は確かに「最高の見えざる資産」をもっているといってよいでしょう。バーニーは次のように結論付けています。

| この3人のなかで、企業の持続的競争優位の源泉となり得るのはだれだろうか。 もちろん、工場長や製造ラインのマネジャーは、企業が世界最高の製品を製造し、販売することに対し、彼らの仕事がいかに資するかを念頭に自分の責務を定義する義務がある。だが、おそらく世界中のどの工場の経営幹部に聞いてみても、ほぼ同じ答えが返ってくるように思われる。言い換えれば、自分の責務を、企業が世界最高の製品をつくって売ることに関連づけて定義した上記2人のマネジャーの答えは、たしかに価値はあるものの、稀少ではない可能性が強いので、競争均衡の源泉とはなり得ても、競争優位をもたらすとは考えにくい。一方、自分の仕事を、単に職場を清掃することと定義する代わりに、会社が世界最高の車をつくって売ることを助けるためだ、と定義したその清掃員は、だれもが思うように、非常に稀有な存在のように思われる。この清掃員は、稀少であるがゆえに、少なくとも一時的競争優位の源泉となる可能性がある。 ここまでの段階で考えれば、自分の仕事を単に機能的な意味でなく、競争上の概念で定義したこの清掃員が生み出す価値など、取るに足らないものかもしれない。だが、考えてみてほしい。もしも、この工場の上から下まですべての従業員が、自分の仕事をこの清掃員のように定義したとしたらどうだろうか。組織全体として生み出される価値は、とてつもなく大きくなるに違いない。従業員が自分の仕事をこのように定義する状況を生み出す組織文化や伝統は、おそらく他企業にとっての模倣コストも相当に大きいと思われる。したがって、仕事に対するこのような定義の仕方が、その企業の工場に広く伝播している場合、それは価値があり、稀少で、模倣コストが大きいと考えられ、よって持続的競争優位の源泉となり得る。もちろんこの場合、その企業がこの特別な経営資源を最大限に活用するように組織されていることを前提とする。 (企業戦略論 ジェイ・B・バーニー著 岡田正大訳 ダイヤモンド社 2003年12月p281-282) |

どこの自動車会社でしょうか?たぶん、トヨタかホンダなのですがどちらかは分かりません。しかし、ホンダにはこれに近い話がありました。

アメリカ、ミシガン州アナーバーに環境保護庁排気ガス試験場があります。かつて、この試験に世界で最初にパスするための壮絶な戦いがありました。

燃料と空気の混合ガスが燃焼すれば、大部分は無害な窒素、炭酸ガス、水になりますが、一部が不完全燃焼し有害な一酸化炭素、窒素酸化物が発生します。自動車が増えてきた1940年頃から、山脈に阻まれたロサンゼルス上空にスモッグが滞留し、松や農産物が枯れ、目が痛み、喉がむせるようになりました。オゾンが主成分のオキシダントが起こす光化学スモッグであることが判明し、自動車の排気ガスにカリフォルニアの強い太陽光線が当ると発生することが指摘されました。(自動車産業の興亡 牧野克彦著 日刊自動車新聞社 2003年10月 p161)

クルマの排気ガスによる大気汚染・・・1965年ごろアメリカでは自動車が排出する排気ガスによる大気汚染が社会問題化され、アメリカ政府は国民からの激しい抗議をうけ、排気ガス規制の強化に乗り出そうとしていました。

1965年の日本はクルマの年間販売台数は187万台と空前の自動車ブームに沸いており、排気ガス問題はまだ表面化されていませんでした。

そんな中、性能テスト担当のエンジニア八木は、偶然アメリカの大気汚染の論文で大気汚染の実情を知り、本田宗一郎に研究プロジェクトの発足を申し出ました。しかし、話はなかなか具体化しません。アメリカで問題になっているのならば日本でも問題になる。そこで八木は所長である杉浦にプロジェクトの結成を掛け合いました。

1966年9月、AP研(大気汚染研究室) で排気ガスの研究チームが静かに発足しました。若手エンジニア28人は研究所の片隅で排気ガスの研究に着手します。

カオス理論にバタフライ・エフェクトというものがあります。「ブラジルで蝶が羽ばたくとカリフォルニアでハリケーンが起こる」という理論ですが、アメリカから見れば東洋の片隅にある小さな島国日本、それも自動車産業に参入したばかりの、名もない研究所の片隅で、蝶が静かに羽ばたきました。

翌年ホンダはN360を4輪市場に送り込みました。オートバイ、レースで培ったエンジン技術。N360は爆発的に売れ、一躍、軽自動車販売台数のトップに躍り出ました。

1968年ホンダは活況を呈していました。もともとホンダはレース好きの会社です。本田宗一郎は「東名高速で100台抜ける車を作れ」と檄をとばしています。

華やかな新車開発とレースに沸き立つホンダで、新車開発にもレースにも役に立たないAP研をみる社内の目は次第に厳しくなっていきます。AP研のメンバーは白い目で見られ、1人減り2人減りして・・・9人にまで縮小していきます。結果が出せませんので、給与査定も下げられました。

しかし、八木たちは・・・

「クルマが空気を汚しているのならば、それをきれいにするのが技術屋の役目ではないか」

「子供たちのために青空を守りたい」

「汚れた排気ガスを出さないエンジンを作りたい」

と研究に没頭していきます。

1970年7月、交通量の多い環状7号線の脇にある高校のグランドで運動をしていた女子生徒たちが倒れるという事件が発生しました。その数43人。

この事件をAP研の技術者も見ていました。「手をこまねいて見ているわけにはいかない。ともかく「よし」とするアイデアはすべて処理してみる」若い技術者はテレビのインタビューで当時の思いをこのように語っています。

その後も都内を中心に同様の症状で倒れる生徒が続出。排気ガスが太陽の光と反応して起こる光化学スモッグが原因であると、新聞・テレビは連日のように報道しました。

1970年8月、ホンダに大きな衝撃が走ります。N360のユーザーの事故死が原因で、宗一郎が遺族から殺人罪で告訴されてしまいました。欠陥車を販売した・・・この事件は不起訴になりましたが、ホンダのイメージは地に落ちました。

「ベストセラーだったN360の売上が一気に2割3割というような数字になった」と当時の関係者が語っています。

そんな中、アメリカで民主党の上院議員マスキーが提出した法案が議会を通ったというニュースが報道されます。いわゆるマスキー法という排気ガス規制法案で、5年以内に排気ガス中の有害成分を10分の1まで削減するという厳しい法案です。

この規制をクリヤーするのは到底無理だといわれていました。この法案にビッグ3は猛烈に反発しました。

そんな中AP研の八木たちは、エンジンに副室をつければ排気ガスが減少できるかもしれないということに気がつきますが、実際に試してみると運転性能が格段に落ちてしまいます。

しかし、本田宗一郎は翌年2月、経団連会館で記者会見を開き、「本田技研工業は低公害エンジンを開発した」と発表してしまいます。このときには、まだエンジンの基本設計さえ決まっていませんでした。

この記者会見を境に、ホンダは低公害エンジンの開発にかける会社になります。経営陣は当時39歳という若手のエンジニア、久米に社運をかけたプロジェクトを託します。

1972年3月、浜松の旅館で若手リーダー4人を集め、本田宗一郎に内緒で、2晩徹夜で作戦会議を行います。このマスキーに合格しアメリカに上陸するという作戦は「硫黄島上陸作戦」と名づけられました。クリントイースットウッド監督の映画「硫黄島からの手紙」をご覧になられた方であれば、この作戦名がいかに的外れであるかお分かりになるかと思います。硫黄島上陸作戦・・・それは、物資に圧倒的に勝るアメリカが、水平線まで埋め尽くすような艦隊で、物資の枯渇した日本兵の守備する硫黄島に力ずくで上陸した作戦です。

1972年5月、プロジェクトに400人の技術者が投入されました。今のようにIT化は進んでおらず、図面は全て手作業です。設計が終わると試作機を作り、テストを重ねてまた設計・・・・試作されたエンジンは100台を超えたといわれています。

会議室には2段ベッドが担ぎこまれ、仮眠室になりました。徹夜、徹夜の連続の中「子供たちに青空を残してやろう」が合言葉になっていきました。研究所の片隅で八木たちが貫いた思いが、プロジェクトのメンバー全員に伝わった瞬間です。

一方、宗一郎はマスキー法をチャンスと捉えていました。世界中の自動車メーカーが低公害エンジンの開発競争に同時にスタートを切りますので、この競争に勝てばホンダが世界一のメーカーになるということです。

「マスキー法は後発のホンダがビッグ3と肩を並べる千載一遇のチャンスである」

これは社長として当然の考えで、宗一郎はエンジニアたちを激励します。

しかし、若いエンジニアはこれに猛烈に反発します。

「青空を残すため」にやっている・・・・

「いつもは会社のために働くのではなく自分のために働け!お客様のために働け!社会のために働け!」といっていた。

若いエンジニアはこの考えを素直に宗一郎にぶつけてみました。宗一郎は返す言葉がなかったといいます。

1972年12月、ミシガン州アナーバーの自動車テスト場で、ホンダはマスキー法に世界で始めて合格しました。アメリカの巨大企業がそろって「不可能」であるといっていたことをやり遂げてしまったのです。苦境にあったホンダは、低公害エンジンの技術供与で息を吹き返します。

さて、この8ヵ月後、本田宗一郎は、突然社長を辞任してしまいます。

「CVCCの開発に際して、私はビッグ3と並ぶ絶好のチャンスだといった。そのとき、若い人たちから、自分たちは会社のためにやっているのではない。社会のためにやっているのだ・・・と反発された。いつの間にか私の発想は企業本意に立ったものになってしまっている。若いということは何とすばらしいことか。みながどんどん育ってきている」と述べたといいます。

(プロジェクトX 挑戦者たち Vol.4世界を驚かせた一台の車 ― 名社長と闘った若手社員たち [DVD])

日本車で「名車」というとどのようなクルマを連想されるでしょうか?

2000年3月、米国自動車技術者協会の月刊機関誌「AUTOMOTIVE ENGINEERING」は20世紀を代表する計11台の「20世紀優秀技術車(Best Engineered Car)」を選びました。

米国自動車技術者協会というのは1905年に設立された協会で、現在、世界中の約8万人が会員となっています。20世紀優秀技術車の選出の基準は・・・

1. 新技術の投入に成功し、しかもその技術が順次他の車にも適用された車

2. 非常に長い間販売され、更なる技術の進化の可能性を示した車

3. 同世代の他車と比較し、より高い技術、性能を達成した車

T型フォード、ロールスロイス・シルバーゴースト、フォルクスワーゲン・ビートル、ポルシェ911など、そうそうたる名車が選出されています。そんな中で、世界中の自動車技術者が選んだ日本車が1車種だけあります。ホンダ・シビックCVCC。この日本車が、70年代を代表する車として世界の名車と肩を並べています。(ホンダHP)

さて、その後、日米首脳を巻き込んだ貿易戦争、急激な円高、バブルの崩壊、と激動の時代を経過してきましたが、ホンダは設立以来1年決算換算(以前は6ヶ月決算でした)で1期も赤字がありません。

ミンツバーグの見解

| 戦略形成の温室モデル:計画的コントロール 1.戦略家はただ1人、最高経営責任者(CEO)である。 2. CEOは、トマトを温室で栽培するように、意識的でコントロールされた思考プロセスを通して戦略を策定する。 3.このような戦略は、熟したトマトが収穫されて初めて市場に送られるように、このプロセスの中から完成されたときに、正式に明示される。 4.このような明示された戦略は、次に正式に実行される(そこには、必要な予算とプログラム、適切な組織構造などの設計が含まれる)。 5.このプロセスの管理には、適切なデータの分析、洞察力に富んだ戦略の予測、その戦略の注意深い実行とガイド、そしてスケジュール通り進行するのをモニターすることが必要である。 (戦略サファリ ヘンリー・ミンツバーグ ブルース・アルスとランド ジョセフ・ランベル著 齋藤嘉監訳1999年10月p208) |

| 戦略形成の草の根モデル:創発的学習 1.戦略は初めに庭の雑草のように生え、バターンが自然に形成される。温室のトマトのように過剰に管理され栽培される訳ではない。 2.戦略は、人々に学習する能力があり、その能力を支えるだけの資源があるところなら、行動が戦時的テーマに収束していく。そして、それは計画的とは言えないが、どのようなところにでも根づく。 3.バターンが雑草のように広がって、組織全体としての行動バターンになる時、創発的戦略は組織的なものとなる。 4.バターン拡散のプロセスは意識的であるかもしれないが、そうである必要はない。また、そのプロセスは管理されることもあるがその必要はない。 5.新たな戦略は常に生み出されているかもしれないが、組織が変化する時に浸透する傾向がある。その変化の時には、調和の取れた継続は中断される。 6.このプロセスを管理することは、戦略を前もって予想することではなく、その出現を認識し、適当な時に介入することである。 (戦略サファリ ヘンリー・ミンツバーグ ブルース・アルスとランド ジョセフ・ランベル著 齋藤嘉監訳1999年10月p207) |

戦争の理論の最大の欠点は、「戦略形成の草の根モデル:創発的学習」を説明できない点にあるのです。